3D打印4亿年化石 避免研究时损伤标本

逆天3D打印技术,揭开远古鱼化石秘密。近日科学考古界发生一件令人兴奋的事,中澳联合研究团队利用3D打印技术对一件来自澳大利亚4亿年前的盾皮鱼类化石进行了详细研究。

据介绍,这种盾皮鱼类化石非常脆弱,最薄的位置不到0.1毫米,还没有一张纸厚,以至于化学发现30多年来,除了澳大利亚国立大学加文·杨博士触碰这块化石标本的资格外,还没有人能动这件标本。但从去年开始,中澳联合研究团队利用3D打印技术及扫描技术,将脆弱盾皮鱼类化石以6倍大小打印出来,让大家可以时刻触摸、摆弄、研究。

“我们利用扫描技术采集化石数据,并将高精度扫描后生成的连续数千张切片整合成完整的3D模型,再借助3D打印机转化成原化石的6倍大小的实体模型。”负责此次研究的中国科学院古脊椎动物与古人类研究所副研究员卢静表示,这是世界首次公开发表的用3D打印技术来进行的古代鱼类研究。

以往化石研究由于技术的限制,研究人员都只能从显示在化石表面上保存的构造对这类动物进行研究。若是遇到围岩/石膏覆盖的动物化石,只能在高倍显微镜下用钢针修理解剖、剥离化石表面覆盖物,以便观察软躯体及附肢构造等细节,这种研究手段不仅花费时间长,还会破坏珍稀化石标本原有的构造细节。

而通过3D打印的盾皮鱼类化石模型,研究者可将这条4亿年前的鱼头骨的各个部分进行分解、拼装,甚至对这条鱼进行虚拟的“解剖”,从而直观地了解这类原始鱼类的骨骼形态、神经血管走向、关节运动能力等信息。

相比之下,3D打印技术保证在不损坏样本的情况下,最大限度提高化石数据的准确率,同时节省化石数据采集时间,提高科学家的研究效率,让大众有机会看到使得人类祖先曾经的形态和史诗般的演化历程。

当前,3D打印及扫描技术在多个领域大显身手,比如在文物保持领域,3D打印文物模型为文物修复或重建提供精准的参考依据,同时也减少因高频次触碰文物造成的二次损坏,最大限度恢复文物艺术价值,以避免了人类的历史记忆被抹杀。

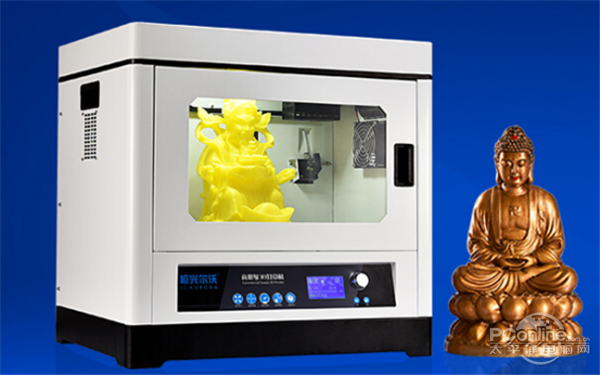

在无人机应用领域,3D打印及扫描技术应用也非常广泛。早前,国内知名3D打印品牌,极光尔沃就为深圳无人机生产商提供3D打印应用解决方案,依托3D打印‘设计即生产’的特性,帮助厂家解决传统制作工艺夹具、模具、工具的束缚,以快速生产无人机小批量且复杂零部件。

作为一种数据化制造技术,3D打印及扫描技术为各行各业的研发生产带来更大的便利。可以说,3D打印科技创造了一个全新的时代。而随着技术的不断革新,3D打印及扫描技术在各行业的应用价值将进一步被放大。

(责任编辑:admin)

创想三维精彩亮相美国RAPI

创想三维精彩亮相美国RAPI 2019年中国技能竞赛“创想

2019年中国技能竞赛“创想 如何撬动消费升级带来的千

如何撬动消费升级带来的千 数字经济×千亿产业,催生

数字经济×千亿产业,催生 中南大学“创想杯”3D打印

中南大学“创想杯”3D打印 创想三维走进浙江科技学院

创想三维走进浙江科技学院 国际博物馆日,中

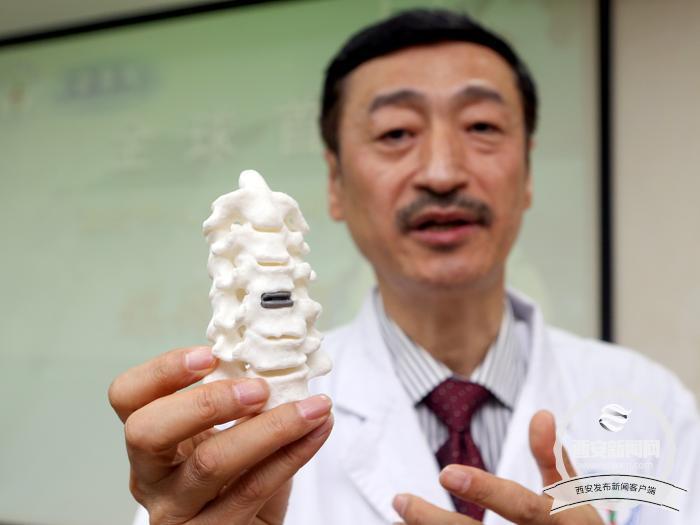

国际博物馆日,中 全球首例3D打印人

全球首例3D打印人 未来就是现在,工

未来就是现在,工