上海大学苏佳灿、井莹莹、上交大新华医院王建华《AHM》类器官血管化策略与应用

类器官作为模拟天然组织结构与功能的三维模型,在疾病建模、药物筛选及再生医学中应用广泛,但其缺乏可灌注血管网络的问题制约了自身成熟与临床转化潜力。上海大学转化医学研究院苏佳灿教授、井莹莹教授团队联合上海交通大学医学院附属新华医院王建华主任医师综述了类器官血管化领域的研究进展,探讨了当前血管生成与血管发生的生物学机制、构建策略及生物医学应用,分析了体内外血管化方法的优势与局限,并对生物打印、基因编辑等新兴技术在提升血管化及功能整合方面的作用进行了讨论,提出类器官血管化在模拟人类疾病及开发治疗策略中具有重要潜力且为转化研究进步做出贡献的观点,相关工作以“Organoid Vascularization Strategies and Applications”为题发表在《Advanced Healthcare Materials》上。

研究内容

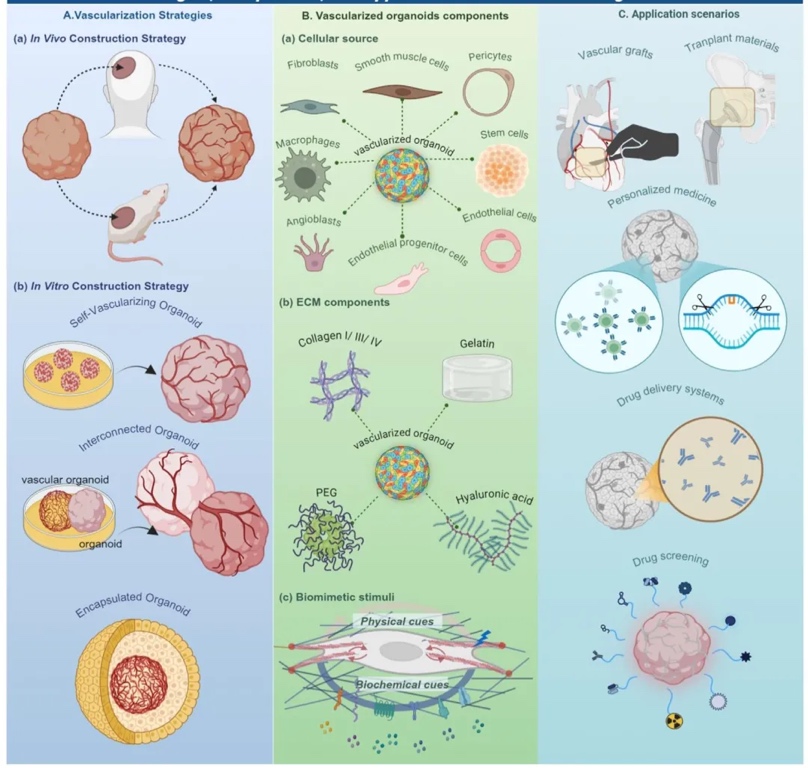

1. 血管化类器官的策略、组成与应用示意图,展示了血管化类器官的体内外构建策略、关键组成成分及应用场景。体内策略包括宿主整合和异位预血管化,体外策略涵盖自血管化、互联类器官和封装类器官;组成涉及细胞来源、ECM成分和仿生刺激;应用涉及疾病建模、药物筛选等多个领域。

2. 内皮细胞的器官特异性异质性示意图,研究了不同器官内皮细胞的特异性功能及标记物。心脏内皮细胞(CECs)表达Slc28a2等标记物调节血流,脑内皮细胞(BBB ECs)通过紧密连接蛋白维持中枢神经系统稳态,肝窦内皮细胞(LSECs)以 fenestrations 实现大分子过滤等,各器官内皮细胞功能各异。

3. 主要血管细胞的谱系示意图,通过梳理发育路径的方法,研究了血管细胞从起源到分化的谱系过程。结果表明,中胚层来源的血岛分化为内皮祖细胞,进而形成内皮细胞;血管祖细胞发育为平滑肌祖细胞及平滑肌细胞;神经嵴衍生的间充质细胞生成成纤维细胞和周细胞,各细胞谱系明确且受特定信号调控。

4. 血管发生和血管生成示意图,通过分类阐述的方法,研究了血管形成的不同机制。结果表明,血管发生包括胚胎和成人阶段,前者由血岛形成原始血管网络,后者依赖祖细胞迁移;血管生成包含出芽、套入式等多种模式,如出芽血管生成由 tip 细胞引导,套入式依赖血流剪切应力,各机制在不同生理病理条件下发挥作用。

5. 血管化类器官构建的空间设计策略成功案例表,通过列举不同尺度案例的方法,研究了微、中、宏尺度下的空间设计策略。结果表明,微尺度(≤500 μm)通过细胞密度、VEGF 梯度和基质硬度调控自组织;中尺度(500 μm - 1 mm)利用 PLGA/明胶微球实现模块化组装;宏尺度(>1 cm)借助 3D 生物打印和牺牲生物墨水构建结构,各尺度策略对应不同参数和应用。

6. 血管化类器官的生物信号策略表,通过归纳总结的方法,研究了多种生物信号机制在血管化中的作用。结果表明,血管生成依赖 VEGF-A 等信号促进内皮发芽,血管化借助 CXCL12/SDF - 1 招募祖细胞,剪切应力通过 Notch - DLL4 等稳定管腔,各机制有其关键分子、最佳参数及血管指标。

7. 血管化类器官在疾病建模中的应用示意图,通过实例分析的方法,研究了其在多种疾病建模中的应用。结果表明,在糖尿病并发症中模拟血管病变,神经血管疾病中复制缺血表型,癌症中研究肿瘤 - 血管相互作用,皮肤疾病中再现病理血管生成,为疾病机制研究提供了有效模型。

8. 血管化类器官在再生医学和组织工程中的应用示意图,通过案例展示的方法,研究了其在移植和组织工程中的应用。结果表明,肾脏类器官通过基因诱导内皮 niche 实现血管化并与宿主循环吻合;心脏类器官经 3D 打印构建血管网络,移植后改善心功能;骨类器官结合 VEGF 负载外泌体促进血管和骨形成,各应用展现了良好的再生潜力。

9. 生物材料工程的进展示意图,通过分类说明的方法,研究了生物材料在血管化中的进展。结果表明,水凝胶支架包括天然、合成及 hybrid 类型,生物打印技术实现精准构建,生长因子梯度调控细胞行为,共培养和动态培养系统优化微环境,各材料和技术推动血管化类器官发展。

10. 人工智能指导的血管化策略优化示意图,通过阐述应用场景的方法,研究了人工智能在血管化中的作用。结果表明,AI 整合多组学数据和培养参数,预测最佳水凝胶硬度、VEGF 梯度等;优化 3D 打印参数和微流控剪切应力,提升血管网络成熟度和功能,为血管化策略提供了高效优化工具。

研究结论

本研究聚焦于类器官血管化领域,系统综述了其生物学机制、构建策略及 生物医学应用。研究表明,血管化类器官在模拟组织特异性血管相互作用、疾病建模和药物筛选等方面展现出显著优势。体内外血管化策略各有特点,新兴的生物打印和基因编辑技术为提升血管化效率和功能整合提供了新思路。尽管当前在器官特异性内皮异质性、机械信号整合及规模化构建等方面仍存在挑战,但随着生物材料工程和人工智能技术的发展,类器官血管化在再生医学和精准治疗中的应用前景广阔,有望为人类疾病建模和治疗策略开发提供关键支持。

文章来源:

https://doi.org/10.1002/adhm.202500301

(责任编辑:admin)

3年翻3番!30%利润稳涨!

3年翻3番!30%利润稳涨! Nature子刊:组合激光束可

Nature子刊:组合激光束可 离子液体胶体的 3D 打印及

离子液体胶体的 3D 打印及 被忽视的蓝海市场:3D打印

被忽视的蓝海市场:3D打印 综述:3D打印如何实现随形

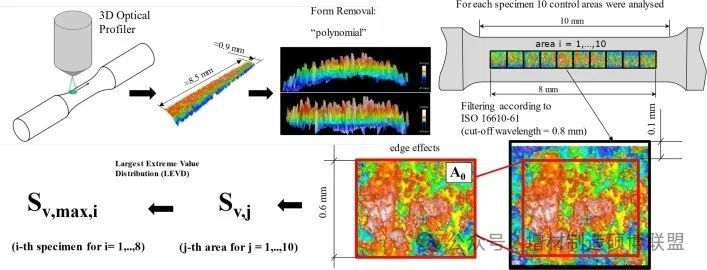

综述:3D打印如何实现随形 选区激光熔化增材

选区激光熔化增材 大型聚合物3D打印

大型聚合物3D打印 6K Additive最新

6K Additive最新 如何打造增材制造

如何打造增材制造 从实验室走向生产

从实验室走向生产 3D打印在口腔修复

3D打印在口腔修复