水凝胶提高3D生物打印软骨的生物力学性能和糖胺聚糖含量

作者:Jinshi Zeng1, Litao Jia1, Di Wang1, Zhuoqi Chen1,Wenshuai Liu1, Qinghua Yang1*, Xia Liu1,2*, Haiyue Jiang1*

机构:

1 中国医学科学院北京协和医学院,整形外科医院研究中心

2 中国医学科学院北京协和医学院,体表组织器官再造研究重点实验室

创新性材料应用:本研究将细菌纳米纤维素(BNC)与甲基丙烯酰化明胶(GelMA)水凝胶结合,开发出一种新型复合材料用于3D生物打印软骨组织。这种复合材料显著提升了水凝胶的机械性能和打印精度,为软骨再生提供了更优质的支架材料。

显著的生物力学性能提升:实验结果显示,添加0.375% BNC的水凝胶,其杨氏模量显著增加,机械性能接近天然耳软骨,为软骨组织工程提供了有力的材料支持。

促进细胞迁移和软骨再生:BNC/GelMA水凝胶不仅支持细胞的高活性生长,还显著促进了细胞迁移,进一步推动了软骨组织的再生。在裸鼠体内的实验表明,该复合材料能够成功再生出具有精确形状和优良力学性能的耳软骨组织。

个性化医疗潜力:3D生物打印技术根据耳廓的精确模型构建软骨支架,为小耳畸形等患者提供了个性化的治疗方案,有望在未来的临床应用中发挥重要作用。

研究背景

软骨组织损伤的修复一直是再生医学领域的重大挑战之一,传统的治疗方法如自体软骨移植存在供体量有限、二次损伤等问题,而组织工程化软骨的开发为解决这一问题提供了新的思路。近年来,3D生物打印技术因其能够精确构建具有复杂结构和功能的组织支架而受到广泛关注。然而,用于3D打印的水凝胶材料往往存在机械性能不足的问题,限制了其在软骨再生中的应用。本研究开发了一种由细菌纳米纤维素(BNC)增强的甲基丙烯酰化明胶(GelMA)水凝胶复合材料,旨在提高水凝胶的机械性能和打印性能,并探索其在3D生物打印软骨再生中的应用潜力。

材料与方法

1. 材料

实验中使用的材料包括甲基丙烯酰化明胶(GelMA)冻干粉、锂苯基-2,4,6-三甲基苯甲酰基磷酸盐溶液(LAP,2.5% w/v)、细菌纤维素(BC)、杜氏改良伊格尔培养基(DMEM)、青霉素-链霉素-新霉素抗生素(PSN)和胎牛血清(FBS)。

2. 动物

实验使用日本白兔(2个月龄)和裸鼠(6周龄),所有动物实验均获得伦理委员会批准。

3. 水凝胶制备与测试

对细菌纤维素进行纯化处理,制备出细菌纳米纤维素(BNC)粉末,再与GelMA混合形成复合水凝胶。通过压缩测试、流变分析和扫描电子显微镜(SEM)检查等方法对水凝胶的力学性能、流变学特性和微观结构进行表征。

4. 耳软骨细胞的分离与培养

从日本白兔的耳软骨中分离软骨细胞,并在体外进行培养和扩增,用于后续的3D生物打印实验。

5. 3D生物打印与细胞实验

将软骨细胞与BNC/GelMA水凝胶混合制成生物墨水,利用3D打印机构建特定形状的软骨组织模型,并进行细胞活力与迁移实验。

6. 体内实验与分析

将3D生物打印的软骨组织模型植入裸鼠皮下,定期观察软骨形成和血管化情况。对再生软骨进行生物力学与生化分析、组织学检查,并采用统计学方法分析实验数据。

研究结果

1. BNC比例的选择

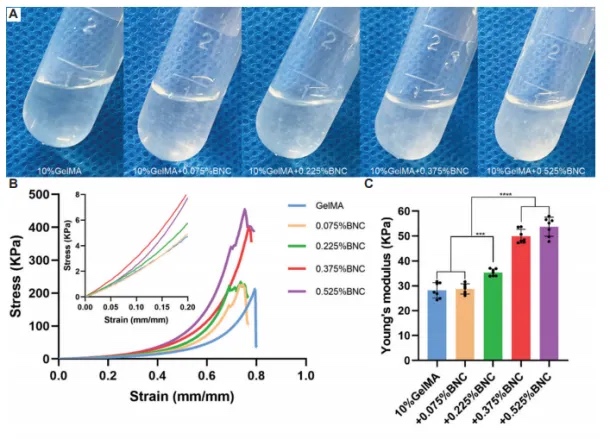

实验结果表明,添加0.375% BNC的复合水凝胶具有最佳的机械性能和打印效果。杨氏模量从10% GelMA的28.19 ± 3.058 kPa提升至49.94 ± 2.775 kPa(P < 0.001)。

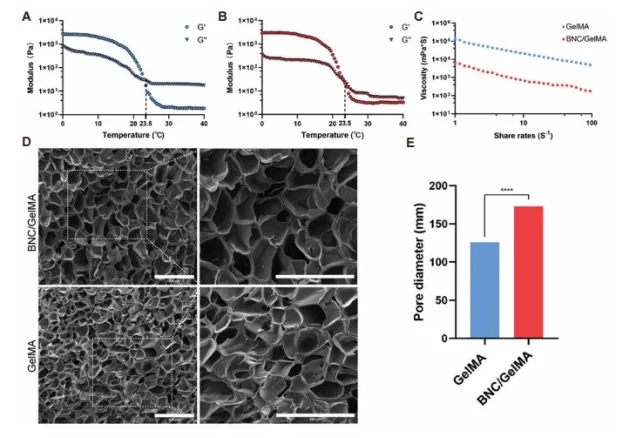

2. 水凝胶的特性

流变分析:BNC/GelMA水凝胶表现出良好的温度敏感性和剪切变稀特性,适合3D打印。在0–40°C范围内,储能模量(G’)和损耗模量(G’’)随温度升高而降低,且在23.5°C时达到凝胶化点。

SEM检查:水凝胶内部为高孔隙率的三维网络结构,平均孔径为172.8 ± 54.19 μm,显著高于纯GelMA组,有利于细胞的生存和迁移。

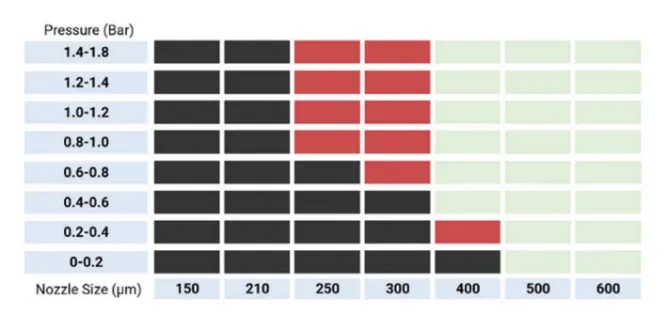

3. 复合水凝胶的可打印性

实验表明,采用400 μm喷嘴和0.4–0.8 bar的挤出压力,可以成功打印出具有复杂结构的支架,并且打印精度高,结构稳定。

4. 细胞活力与迁移

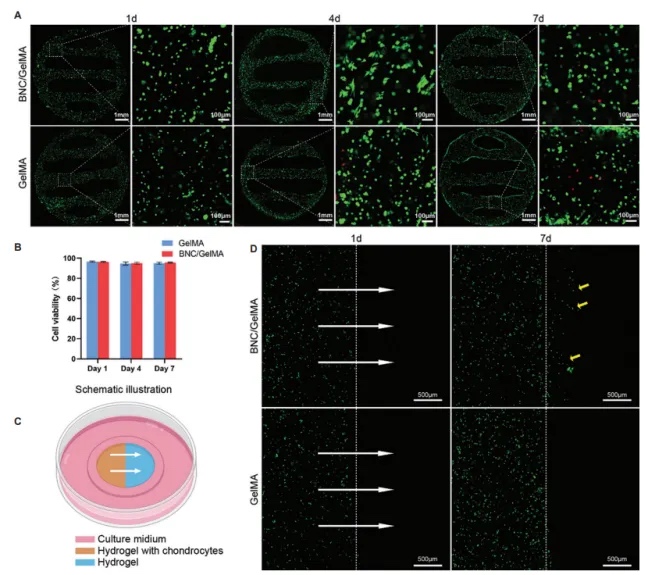

细胞活力:Calcein-AM/PI双染色结果显示,BNC/GelMA组的细胞在打印后的第1、4和7天均显示出高活力,细胞活力分别为96.81 ± 1.541%、96.12 ± 0.6627%和97.34 ± 1.450%,与GelMA组无显著差异。

细胞迁移:BNC/GelMA水凝胶显著促进了细胞迁移,7天后细胞能够迁移到无细胞侧,而纯GelMA组中几乎未观察到细胞迁移。

5. 3D生物打印构建体的体内软骨再生

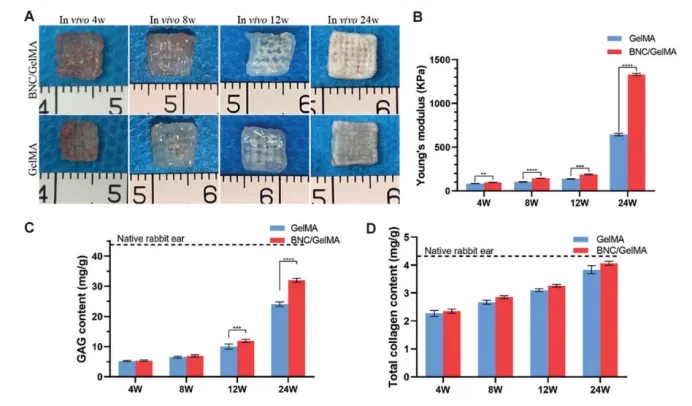

再生软骨的力学性能:在体内实验中,BNC/GelMA组再生软骨的杨氏模量从第4周的98.24 ± 2.654 kPa逐步增加至第24周的1332 ± 13.32 kPa,显著高于GelMA组,接近天然耳软骨的力学性能。

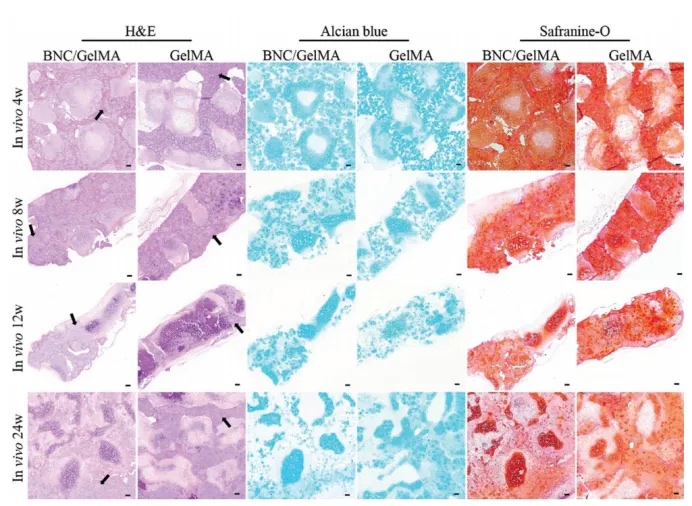

定量与组织学表现:BNC/GelMA组再生软骨的糖胺聚糖含量在第24周达到31.99 ± 0.6753 mg/g,显著高于GelMA组,接近天然兔耳软骨的水平。组织学染色结果显示,BNC/GelMA组的软骨基质沉积丰富,具有典型的软骨陷窝结构。

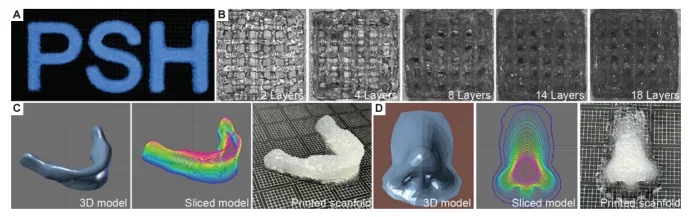

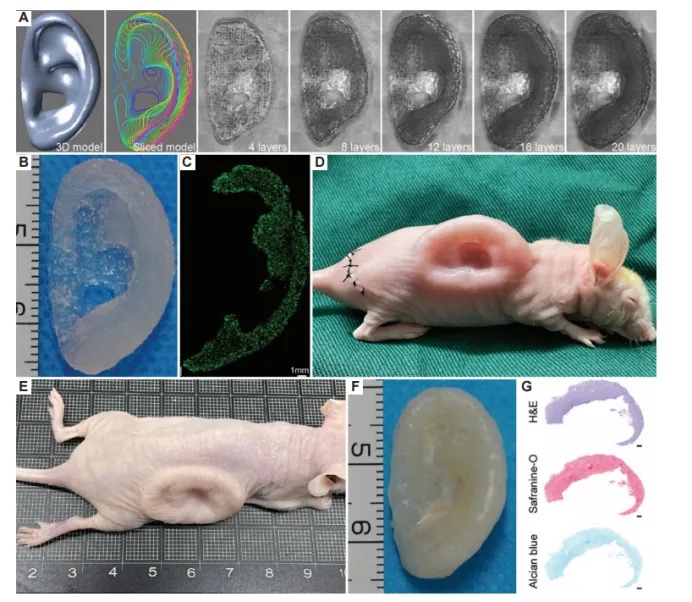

3D生物打印耳廓软骨的再生:通过3D生物打印技术,使用复合水凝胶和兔耳软骨细胞成功构建耳廓形状支架。打印后的耳廓形状支架与3D模型基本一致,打印过程中未出现材料塌陷,且细胞活力良好。体内实验显示再生软骨具备优异弹性、丰富基质和典型软骨结构,验证其可行性。

未来方向

本研究通过3D生物打印技术利用BNC/GelMA复合水凝胶成功再生了耳软骨,并在体内验证了其软骨形成能力。未来研究方向包括在大动物模型中验证其生物相容性与降解行为,优化材料成分以拓展在其他软骨组织工程中的应用,结合精准3D打印技术实现更复杂的个性化组织构建,以及逐步开展临床转化研究,为耳廓重建等患者提供创新的治疗选择。

通讯作者

杨庆华 教授

中国医学科学院整形外科医院

医学博士,中国医学科学院整形外科医院综合整形科主任医师,博士生导师。在国内外发表论文20余篇,获国家、省部级科研项目资助8项。在体表巨大色素痣的治疗;面部年轻化手术;面部除皱术;隆鼻术;微创美容;重睑成形术,眼袋去除术等方面也拥有丰富的临床经验。擅长:隆胸、胸部异物取出、缩胸等乳房整形、脂肪抽吸、体形雕塑、面部抗衰、脂肪注射美容、耳再造等项目。

刘霞 教授

中国医学科学院整形外科医院

女,医学博士、研究员、硕士研究生导师。毕业于上海交通大学医学院整形外科学专业,获医学博士学位,同年在中国医学科学院整形外科医院研究中心工作至今。作为国家公派访问学者在再生医学领域顶尖水平的美国Wake Forest Institute for Regenerative Medicine(WFIRM)访问学习一年。长期从事成体干细胞与再生医学相关研究工作,主要研究方向包括成体干细胞定向分化的分子调控机制以及软骨组织工程研究等。作为项目负责人先后承担国家自然科学基金3项,北京市自然基金1项,教育部博士学科点基金1项,以及多项院所级科研项目,参与多项国家级及省部级重大科研项目的研究。部分研究结果发表在Biomaterials、Stem Cells Translational Medicine、International Journal of Molecular Science等杂志。兼任国家自然科学基金评审专家库成员、国家科技专家库成员、中国研究型医院学会整形外科学专业委员会委员,中国实验动物学会屏障医学专业委员会委员,中华整形外科杂志通讯编辑等。

蒋海越 教授

北京协和医学院整形外科医院

蒋海越,医学博士,北京协和医学院整形外科医院院长,主任医师,学科带头人,博士生导师。1987年毕业于哈尔滨医科大学临床医学专业,1996年毕业于中国协和医科大学整形外科专业,研究方向是组织移植和器官再造。自1996年以来,一直在北京协和医学院(中国协和医科大学)整形外科医院从事临床、科研、教学工作。2006年担任外耳整形再造中心主任,主要从事整形外科领域最具挑战性的手术“耳廓再造及听力重建”工作,担任中华医学会整形外科分会副主任委员兼常务委员、第二届国际耳再造大会执行主席、中华整形外科杂志副主编、北京医学会整形外科分会候任主任委员,是国内耳廓整形再造的学科领军专家。蒋海越团队将具有独立知识产权的专利扩张器应用到耳廓再造手术,进行了世界最大样本量的小耳畸形诊疗临床实践,形成了标准化、规范化的小耳畸形诊疗常规及临床路径,并将此技术进行了国内50余家三甲医院技术推广和国际交流合作,形成了具有中国特色的“皮肤定量扩张自体肋软骨耳廓支架外耳再造诊疗体系”。承担国家公益性行业科研专项、国家自然科学基金、卫生部临床学科重点项目、中国医学科学院国家医学与健康科技创新工程(首席科学家)、北京市科技计划课题“首都特色”重点项目、首都卫生发展科研重点专项等多项课题。发表SCI论文和核心期刊文献100余篇。

文章链接:

https://doi.org/10.18063/ijb.v9i1.631

(责任编辑:admin)

Portal Space Systems在真

Portal Space Systems在真 建筑界“蜘蛛侠”!Charlo

建筑界“蜘蛛侠”!Charlo 麻省理工学院工程师开发出

麻省理工学院工程师开发出 萨斯喀彻温大学开发生物3D

萨斯喀彻温大学开发生物3D 美国西北大学发布新成果:

美国西北大学发布新成果: 突破性生物3D打印

突破性生物3D打印 迪拜LEAP 71公司

迪拜LEAP 71公司 3D生物打印构建内

3D生物打印构建内 《Small Science

《Small Science 南洋理工-剑桥大

南洋理工-剑桥大 清华大学:抗拉强

清华大学:抗拉强