3D打印入选863计划 如何把握新一轮发展机遇(2)

不能“单打独斗”

虽然我国3D打印起步不算晚,也有了一定的进展,但从目前发展情况来看,我国的3D打印技术还有多方面瓶颈待突破。

首先是设备问题。目前,国内的3D打印设备和国外相比可靠性较弱,一些高端设备和关键部件在国产化方面也需进一步努力。其次,国内3D打印技术还面临着材料的难题,一些材料的配比未能掌握,一些试验需要的材料还需要从国外进口。

此外,我国3D打印技术的市场也需要进一步拓展。据报告显示,2012年全球3D打印的市场规模为21亿美元,而中国3D打印市场规模只有10亿元人民币。

要想抓住3D打印技术的发展契机,首先应该突破和掌握3D打印的核心技术,比如智能终端、扫描仪器等设备的精度、速度,掌握更为丰富的材料,如智能材料、功能材料、复合材料,及多种金属材料直接成型,还要推进3D打印设计软件、工程软件、制造软件和控制系统的开发应用。这样才能掌握3D打印全产业链的自主权,避免沦为产业链低端,仅仅作为廉价劳动和加工制造基地。

而要想实现上述技术的突破,我国3D打印产业需要加强资源整合,走抱团发展、集群发展之路。长期以来,3D打印行业“小而散”,相互之间各自为政,设备、软件、材料、工艺等都需要自己研究,没有团结起来,不能形成一种合力。因此,3D打印需要创新科研机制的支撑,研发机构应该各有分工,相互补充。

2012年10月,中国3D打印技术产业联盟成立。该联盟在南京等城市集中优势资源建设中国3D打印技术产业创新中心,将从事3D打印技术研发的科研单位和企业整合起来,形成合力,通过行业抱团发展的模式逐步打开市场。

今年8月,中国3D打印研究院在南京成立。该研究院将集成国内外研发力量,重点开展医疗康复、航空制造、航天科技(000901,股吧)、汽车研发、生物制造等领域3D打印工艺、装备、材料、应用等产业化技术研发,逐渐实现技术转化。

上述进展说明,我国3D打印正从以往的单打独斗,转而形成整体合力,这将有助于推动我国3D打印行业资源整合、标准建立以及国际间的对话交流。

应与传统产业相融合

3D打印技术在文化创意、生物医学和工业等领域具有广泛应用。而我们看到,在过去的30多年里,3D打印技术之所以未产生太大影响,一个很重要的原因,就是用户和企业对3D打印技术缺乏足够的信心,市场需求始终没有起来。

与传统制造的大规模、大批量的加工制造相比,3D打印在少批量、小尺寸、高精度、造型复杂的零部件元器件的加工制造方面更具优势。因此,3D打印可以与传统产业优势互补,融合发展,开发出适合传统制造业所需要的技术和产品,帮助传统产制造业改进生产工艺,从而为传统制造业的创新发展注入新的活力和动力。

此外,发展3D打印这项新兴技术,仅凭热情是不够的。目前,面对3D打印的广阔前景,各地纷纷兴建3D打印产业园,并出台各项优惠政策,面对这一现状,我们应该进行科学规划布局,避免在发展初期一哄而上,形成恶性竞争,重蹈光伏行业的覆辙。

当前全球经济持续低迷,外需疲软,内需不振,制造企业在新一轮经济起飞中扮演着重要角色。牵住3D打印这个“牛鼻子”,使其在产业升级和结构调整中发挥作用,将为传统制造业的发展带来新的希望。

(责任编辑:admin)

3D打印黄金吊坠让人们铭记

3D打印黄金吊坠让人们铭记 令人惊艳的3D打印喷气飞行

令人惊艳的3D打印喷气飞行 全球PK 3D打印PPSU,SOLVA

全球PK 3D打印PPSU,SOLVA 看3D打印自动化单元如何在

看3D打印自动化单元如何在 大型高精度电子结构件产品

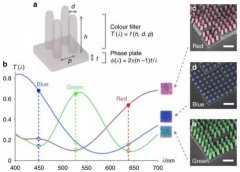

大型高精度电子结构件产品 新型防伪技术:同一束光照

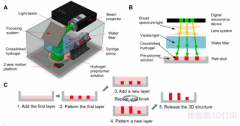

新型防伪技术:同一束光照 用于细胞3D打印的

用于细胞3D打印的